新三板精选层制度——医疗器械企业上市新路径

长期以来,新三板医疗器械企业想要实现A股上市,需要先摘牌(终止挂牌),再申请IPO上市。今年出台的新三板转板上市制度,为企业IPO增添了“新三板创新层-精选层IPO-A股”的新路径。尽管目前通过精选层实现转板上市的方式尚处于试点阶段,但对于医疗器械等科技型和创新型企业而言,进入精选层后有望直接申请转板上市交易。

制度革新改良

新三板是全国中小企业股份转让系统,是经国务院批准设立的全国性证券交易平台,全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构。

自2016年实施分层方案,到今年6月中国证监会发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》,新三板转板上市制度历经4年革新改良。转板上市制度实施后,激活了原本活力匮乏的新三板市场,有助于缓解新三板企业的融资困境。

企业转板热度高

数据显示,截至今年11月13日,新三板转板上市企业共有190家。其中,医疗器械企业有10家,占比5%。医疗器械企业转板成功的时间主要集中在近4年。其中,2017年转板上市2家,2018年1家,2019年2家,2020年4家。

最早一例新三板医疗器械企业成功转板上市的案例发生在2012年5月23日——博晖创新于2012年5月10日摘牌后短短13天就完成转板上市。今年转板成功且耗时最短的医疗器械企业是7月上市的天智航,该企业于2019年4月摘牌,15个月后完成上市。转板耗时最长的医疗器械企业是今年7月上市的伟思医疗,该企业2017年4月摘牌后经历39个月成功上市。

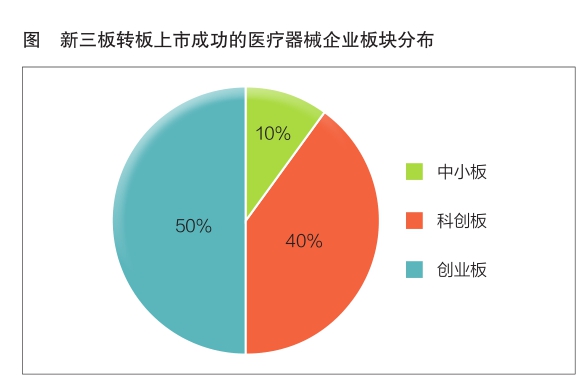

创业板与科创板成新三板医疗器械企业转板“热土”。截至今年11月13日,在转板成功的10家医疗器械企业中,1家在中小板上市,4家在科创板上市,5家在创业板上市(见图)。在所有转板成功的企业中,医疗器械企业在中小板占比4%,在科创板占比8%,在创业板占比7%。

10家成功转板上市医疗器械企业今年前三季度营利、净利及研发投入情况如下:

营利:新产业生物营收突破15亿元

在10家转板成功的医疗器械企业中,今年前三季度营业总收入最高的是新产业生物,营业总收入达15.7亿元。公开数据显示,该公司今年第三季度海外业务和国内业务收入分别同比增长92.61%和19.16%。今年前三季度营业总收入排名第二、三的企业分别是康泰医学(11.1亿元)和南微医学(9.3亿元)。

今年第三季度营业总收入同比增速大于350%的企业有2家,分别是明德生物(358.07%)和康泰医学(350.58%),4家企业同比增长率为负值。

净利:康泰医学净利润增速超1200%

10家企业中,今年前三季度净利润最高的企业是新产业生物,净利润高达6.9亿元;排在其后两位的分别是康泰医学(5.2亿元)和明德生物(3.6亿元)。净利润超亿元的企业有4家,亏损的企业有2家。

康泰医学前三季度净利润同比增速达1208.92%。与此同时,明德生物与迈得医疗同样实现了较为突出的净利润增长。此外,有3家企业净利润出现同比下降。

研发:天智航高投入打造中国版“达芬奇”

10家企业中,今年前三季度研发费用最高的是新产业生物,研发费用高达1.1亿元,是目前唯一一个研发费用破亿的医疗器械新三板转板上市企业。南微医学和九典制药仅次于新产业生物,研发费用分别为6487万元和5967万元。

研发费用占营业总收入比例最高的企业是天智航,比值达 55.7%。据招股说明书,天智航计划于2019~2021年投入2.25亿元用于研发。其中,拟在骨科手术机器人关键部件研发项目投入6000万元,在2021年底完成医疗机器人专用机械臂及光学跟踪相机的研制,实现骨科手术机器人系统关键部件的国产化,提升我国骨科手术机器人智能化水平。

新三板企业转板IPO路径优化

近年来,新三板成为缓解医疗器械中小企业融资难问题的重要途径,但仍存在流动性低、交易制度不完善等问题。从目前国内IPO门槛来看,科创板开板及创业板注册制改革均优化了医疗器械企业上市条件,陆续有企业从新三板转板至A股市场。在新三板企业转板I PO的路径上,一方面是按通常程序申报I PO,另一方面是从新三板直接转板上市。今年7月,新三板精选层敲钟开市,新三板中小企业迎来公开发行融资机会。首批32家在精选层成功挂牌的企业中,鹿得医疗的入选标志着医疗器械企业在其中占据一席之地。相比于A股I PO、一级市场定增,精选层IPO的优势主要体现在估值、灵活性、融资后流动性等方面。

根据众成医械研究院统计,截至10月底,今年国内新增A股医疗器械上市企业18家,其中4家企业由新三板转板上市,新三板将逐渐成为Pre-IPO的重要市场。

(摘自中国医药报)