神经介入领域:创新企业“掘金”沃土(二)

出血性脑血管病介入领域本土企业待发力

颅内动脉瘤为出血性脑血管病主要病因,介入治疗主要采用腔内栓塞、腔内隔绝及血管重建术等方法,所用医疗器械主要有弹簧圈、颅内支架以及液体栓塞剂等。临床上根据动脉瘤的大小、形状以及瘤体瘤颈比等指标判断首选介入治疗产品。一般来说治疗窄颈动脉瘤首选弹簧圈,治疗宽颈动脉瘤根据形态选择辅助弹簧圈支架或者新型支架、液体栓塞剂等。

弹簧圈:市场需求大,发展迅速

弹簧圈是由金属丝构成的特殊结构医疗器械,用于填塞动脉瘤腔或血管栓塞部位。它经微导丝指引,沿微导管置入并填塞动脉瘤,促使动脉瘤腔闭塞且形成血栓,从而使动脉瘤隔绝血液循环。

弹簧圈主要用于治疗颅内动脉瘤以及神经血管异常栓塞(如动静脉畸形、动静脉瘘、周边动静脉栓塞等)。据Frost&Sullivan统计,我国每年开展的弹簧圈栓塞术手术量由2014年的2.53万台增加至2018年的5.2万台,年复合增长率为19.7%;预计2018年~2025年间将以17.3%的年平均增速保持持续增长,到2025年年手术量将增至15.89万台。

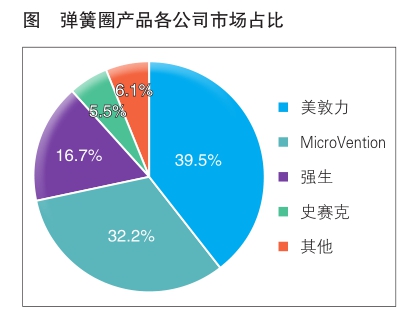

现阶段,我国市场上的弹簧圈以进口产品为主,进口产品市场占有率约80%。国产产品正不断涌现,处于替代进口过程中目前,我国已上市的弹簧圈品牌主要包括MicroVention、美敦力、强生和史赛克等(见图),国内具有注册产品的公司主要包括山东维心、沛嘉医疗、泰杰伟业等。

MicroVention公司的弹簧圈品种较多适用于各种形态的动脉瘤,其水凝胶膨胀技术可以实现采用更少弹簧圈达到相同栓塞致密度的效果;此外,该公司独有的V-Trak推送系统柔软性较好,可提高手术稳定性。美敦力独有弹簧圈上微纤毛技术,可在动脉瘤内形成密网效果,有效阻挡血流。史赛克Target弹簧圈按照硬度不同分为四种类型,适用于不同形态动脉瘤,且弹簧圈直径小,收尾治疗更安全强生较为注重环的形态设计,其产品主要有随机环、无限环、紧密连接环等,可顺应不同形状的动脉瘤。波士顿科学的弹簧圈产品在我国引进较早,具有可吸收聚合物涂层。

山东维心的Albuca电解脱弹簧圈具有特有的二次解脱报警系统,显影清晰,可追踪性强。沛嘉医疗的Jasper颅内可电解脱弹簧圈,是首个商业化的国产弹簧圈。泰杰伟业作为新兴的专注神经介入领域的本土企业,积极研发多种弹簧圈,已上市产品包括2D/3D Perdenser栓塞用弹簧圈系统和栓塞用可膨胀弹簧圈系统Perfiller。

颅内支架:从辅助到创新,在动脉瘤介入治疗领域不断发展

虽然弹簧圈栓塞术是治疗颅内动脉瘤的主流方法之一,但其具有复发率高;形成的是相对疏松的结构,并不能直接填满瘤腔;在瘤颈宽时,无法稳定地停留在瘤腔中等缺点。为了降低弹簧圈栓塞术复发率,提高宽颈动脉瘤有效治疗率,颅内支架随之而生。

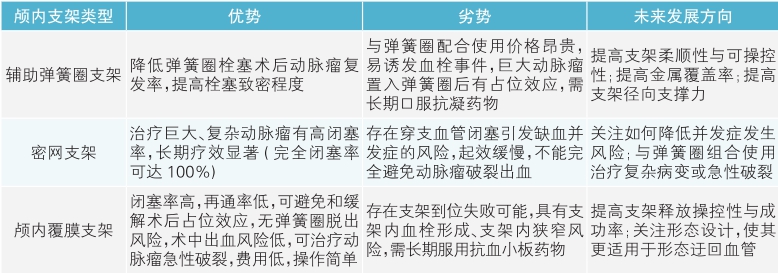

颅内支架为金属编织置入物,主要分为三种:辅助弹簧圈支架、密网支架、颅内覆膜支架(三种支架优劣对比见表)。初期,使用颅内支架是为了辅助弹簧圈更好地进行栓塞,通过其网状结构与支撑力覆盖瘤颈口,防止弹簧圈弹出,即辅助弹簧圈支架。随后渐渐发展出密网支架(即血流导向装置)、颅内覆膜支架等产品。

辅助弹簧圈支架能显著改善弹簧圈栓塞术后复发率。此类支架为弹簧圈栓塞术中配合辅助的支架,可以覆盖动脉瘤颈部,使弹簧圈栓塞术更为安全,防止载瘤动脉的受压或闭塞。此类支架一般会在网孔结构、支架开口段有特殊设计,以便于弹簧圈通过。支架辅助弹簧圈治疗方法使用微导管放置支架,然后用弹簧圈进行常规填塞瘤腔,填塞结束后释放支架能将部分可能脱出的弹簧圈压入瘤腔,以保证动脉瘤腔通畅。

评价辅助弹簧圈支架产品一般关注其金属覆盖率、输送释放容易度、扭曲血管适应性以及血管贴壁性等指标。国内已上市的辅助弹簧圈支架主要包括MicroVention公司的LVIS支架和LVIS Jr支架、强生的Enterprise支架、史赛克的Neuroform颅内支架系统等。

密网支架为支架网丝密度极高的新兴颅内支架,提升了瘤颈金属覆盖率。此类支架通过干扰瘤颈部和动脉瘤内血流动力学来诱发动脉瘤内血栓形成,可达到彻底、持久的栓塞效果。

作为近年来新兴的治疗器械,密网支架将颅内支架治疗理念由原来的辅助弹簧圈的瘤腔填塞,转变为载瘤血管的重建。现阶段,密网支架还存在因网孔过密容易引发缺血并发症的问题,但未来随着技术不断发展成熟,密网支架有望成为颅内动脉瘤治疗主流手段。目前推荐密网支架用于治疗大型、巨大型动脉瘤,暂时不可单一用于治疗破裂动脉瘤。同时,根据患者情况可考虑与弹簧圈栓塞组合使用。

目前,我国已上市的国际主流密网支架为美敦力的Pipeline栓塞装置、Pipeline Flex血流导向栓塞装置及史赛克的Surpass血流导向栓塞装置,国产产品有上海微创的Tubridge血管重建装置。泰杰伟业的Nuva装置在研。

上海微创的Tubridge血管重建装置是国内首个获准上市的国产血流导向装置,用于治疗颅内大及巨大型动脉瘤。临床试验与随访结果显示,使用国产Tubridge支架术后4年,动脉瘤完全闭塞率与进口同类产品无显著差异。Tubridge支架进口替代优势明显。

颅内覆膜支架是指专用于脑血管病,于金属支架上涂覆特殊膜性材料的新型支架,既保留了金属支架的功能,又具有膜性材料的特性。研究者从用于治疗外周血管动脉瘤的雅培Jostent覆膜支架中获得灵感,开展将Jostent应用于颅内动脉瘤治疗的临床试验。Willis支架是上海微创自主研发的颅内覆膜支架,于2013年获得国家药监部门批准上市,成为国际首个获批上市颅内覆膜支架。

总体来说,对于巨大、复杂动脉瘤,使用密网支架与颅内覆膜支架较支架辅助弹簧圈更为安全、有效,术后完全闭塞率更高。但对于大部分非巨大宽颈动脉瘤来说,支架辅助弹簧圈仍是现阶段的主流治疗方法。

液体栓塞剂:进口替代空间大

液体栓塞剂是一种能栓塞瘤腔、隔离血液或栓塞病变血管的液态制剂,常用于治疗不规则动脉瘤、动静脉畸形患者(AVM),其作用原理是将栓塞剂注入病变器官的供血血管内,使之发生闭塞,中断供血。有研究表明,液体栓塞剂能顺着瘤壁固化,减少死腔并形成较为平滑的瘤颈,可达到较好的栓塞效果。

目前,国内液体栓塞剂市场主要由外资企业占据,国产产品较少。未来,国内企业在液体栓塞剂领域有较大发展空间。国内已上市的进口产品有Micro Therapeutics的Onyx栓塞剂、GEM的Glubran2等,国产产品有赛克赛斯的EVAL栓塞剂。

(摘自中国医药报)